Когда писарь первого бюро полицейской префектуры Парижа Альфонс Бертильон в 1879 году дал толчок развитию современной криминалистики, ему было всего двадцать шесть лет, а французской криминальной полиции Сюрте — семьдесят. Ее история уходила корнями во времена Наполеона. Если до этого и существовала какая-либо полицейская служба во Франции, то она занималась больше всего выслеживанием и арестом политических противников французских королей, а отнюдь не пресечением уголовных преступлений. Впрочем, даже во второй половине наполеоновской эры шеф «Первого отделения» парижской полицейской префектуры, созданного для борьбы с преступностью, Генри Гиске имел в своем подчинении всего лишь двадцать восемь мировых судей и насколько инспекторов, хотя улицы столицы кишели разбойниками и ворами. И лишь в 1810 году, когда волна преступлений готова была затопить Париж, пробил час рождения Сюрте. Одновременно решилась и судьба ее основателя Евгения Франсуаза Видока.

До тридцатипятилетнего возраста Видок вел беспорядочную жизнь, полную приключений. Сын пекаря из Арраса, он был артистом, солдатом, матросом, кукольником, арестантом (его посадили за избиение офицера). Бежал из тюрьмы: один раз вышел в украденной им форме жандарма, другой раз бросился с головокружительной высоты тюремной башни в бурлящие волны реки. Его ловили, пока наконец не приговорили к каторжным работам и заковали в цепи. Свой третий, на сей раз удачный, побег он совершил в 1799 году. Десять лет он жил в Париже, занимаясь, торговлей одежды. Но все эти годы бывшие соседи по тюрьмам шантажировали его, угрожая выдачей, пока он не возненавидел их и сделал решительный шаг в своей жизни. Видок отправился в полицейскую префектуру Парижа и предложил ей свои услуги, сославшись на хорошее знание преступного мира. За это ему должны были простить уголовное прошлое.

Необычное предложение было принято. Больше того, именно ему поручили борьбу с преступностью в Париже. Для конспирации его арестовали, а последующее освобождение имитировали как новый успешный побег. Свою резиденцию он расположил вблизи полицейской префектуры, в мрачном здании на улице Святой Анны. Сотрудников Видок подбирал по принципу: «Только преступник сможет побороть преступление». Сперва на него работали всего четыре, затем двенадцать, а позднее двадцать бывших арестантов, получивших хорошую выучку. Платили им из особого тайного фонда. За год с двенадцатью сотрудниками он арестовал восемьсот двенадцать убийц, воров, взломщиков, грабителей и мошенников, ликвидировал притоны, в которые до него не рисковал сунуться ни один мировой судья, ни один инспектор. Ему помогали знание преступного мира, хорошая зрительная память, сделанные им зарисовки внешности преступников.

Вскоре его организация получила название Сюрте («Безопасность») и превратилась в зародыш французской криминальной полиции. Она пережила пять политических переворотов: от Наполеона — к Бурбонам, от Бурбонов — к июльской монархии Луи Филиппа Орлеанского, от нее — к империи Наполеона III и от Наполеона III — к «Третьей республике». Ее служащие с уголовным прошлым постепенно уступили место почтенным буржуа, но преемники Видока по существу никогда не изменяли его принципам и продолжали привлекать к работе в качестве филеров и сотрудников бывших преступников. Сюрте также никогда не отказывалась от подсадки провокаторов (носивших название «мутонов») в камеры для получения информации от заключенных. А сами инспекторы систе-матически посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя арестантов, чтобы, как и Видок, развить у себя «фотографическую память» и знать преступников в лицо. Этот «парад» долго еще оставался самым распространенным методом опознания. В архивах Сюрте хранились специальные карточки, заведенные на каждого преступника, где значились его имя, количество судимостей, описывалась внешность. Таких карточек было около пяти миллионов. И число их все увеличивалось.

Когда в одной брюссельской тюрьме стали фотографировать заключенных, то этот новый метод регистрации и идентификации преступников подхватили также в Париже. В префектуре накопилось 80 000 фотографий. Но как ни удивлялись иностранцы быстрому разоблачению преступников, бежавших с их родины в Париж, как ни содействовало это удивление легендарной славе парижской полиции, все же она переживала в 1879 году глубокий кризис, который и породил Альфонса Бертильона.

Это был молодой человек с бледным, худым, печально-холодным лицом, замедленными движениями и невыразительным голосом.

Из-за замкнутости он производил отталкивающее впечатление, К тому же оно сочеталось с недоверчивостью, сарказмом, злобностью, назойливой педантичностью, полным отсутствием музыкального слуха и чувства прекрасного. Все это вместе составляло, как выразился один из его немногочисленных друзей, «неописуемо плохой характер». Когда весной 1879 года какому-то посетителю префектуры сказали, что Бертильон — сын уважаемого врача, статистика и вице-президента антропологического общества Парижа доктора Луи Адольфа Бертильона, а также внук естествоиспытателя и математика Ахилла Гайара, тот разразился неудержимым смехом.

И в самом деле трудно постичь, как могло случиться, что сын и внук таких незаурядных людей трижды исключался из лучших школ Франции за неуспеваемость и странное поведение, увольнялся из банка всего через несколько недель после поступления туда учеником, безуспешно подвизался в качестве домашнего учителя в Англин и наконец только благодаря связям отца получил место писаря в картотеке полицейской префектуры.

Холодной весной 1879 года он сидел в своем углу и замерзшими пальцами вносил в карточки описания личности преступника, которые из-за укоренившейся рутины в работе инспекторов становились беспримерно однообразными. В них то и дело повторялось: «высокого», «низкого», «среднего» роста, «лицо обычное», «никаких особых примет». Все эти описания подходили к тысячам людей. К ним были приклеены фотографии, выполненные «фотографами-художниками», в связи с чем фотографии оказывались скорее «художественными», нежели ясными, и часто искаженными, ибо арестованные противились фотографированию.

Преступность все еще оставалась неисследованной областью, тем более что в быстро изменяющемся мире изменялись и сами преступники: сказывался рост общего уровня развития и образования. Теперь уже не помогали ни «мутоны», ни хитрые ходы инспекторов, ни даже премии, установленные за идентификацию преступников. Очень часто жадные до денег инспектора и арестанты заключали между собой сделки: арестант выдавал себя за разыскиваемого преступника и получал свою долю премии от инспектора. Все это вело к сознательным ошибкам и тяжелым последствиям. Картотека, служившая раньше Видоку лишь опорой памяти, превратилась в главное средство идентификации, хотя выросла по размерам и потеряла из-за этого практический смысл.

Классификация по именам стала бессмысленной, так как воры, взломщики, фальсификаторы, мошенники и убийцы меняли свои имена. Классификация по возрасту, способу или методам совершения преступления не оправдывала себя, ибо нельзя было создать удобные для пользования разделы. Фотографии тоже мало чем помогали, так как большое количество их затрудняло сличение только что поступивших арестованных с фотографиями ранее судимых. В отдельных важных случаях инспектора и писари целыми днями рылись в этих фотографиях, чтобы разыскать одного-единственного преступника, имевшего ранее судимость.

Таким образом, весь проходивший через Бертильона материал служил наглядным примером кризиса, в котором находилась Сюрте.

Бертильон вырос в доме, где царила жажда познания закономерностей природы. Уже с детства ему было знакомо имя Чарльза Дарвина, революционная книга которого «О происхождении видов» опровергла догму библейской сказки о сотворении мира. Бертильон слышал также о Луи Пастере, открывшем мир бактерий, о Дальтоне, Гей-Люссаке, Берцелиусе. Он многое знал об анатомах, физиологах и биологах, которые исследовали самые сокровенные жизненные процессы человека и животного. Часто Бертильон сидел у ног деда, когда тот исследовал растения, подразделяя их на виды и семейства и систематизируя по алфавиту. Он видел, как дед и отец производили измерения большого количества черепов людей разных рас, чтобы установить, имеется ли связь между формой головы и духовным развитием человека. Много раз он слышал имя Квэтлэ — человека, стремившегося доказать, что строение человеческого тела подчинено определенным законам. Еще ребенком он стоял вместе с отцом и дедом перед «кривыми Квэтлэ», подтверждавшими наличие определенной закономерности в размерах человеческого тела. Отец и дед проверяли утверждение Квэтлэ, что нет на земле двух человек, у которых совпадали бы размеры отдельных частей тела и что шанс встретить двух совершенно одинаковых по росту людей расценивается как один к четырем. Воспоминания детства об измерениях, проводившихся отцом и другими антропологами, никогда не оставляли Бертильона.

И вот в июле 1879 года, изнемогая от парижской жары, он заполнял трехтысячную или четырехтысячную карточку, когда его вдруг осенила блестящая идея. Она родилась, как он позднее признавался, из сознания абсолютной бессмысленности его работы и одновременно из воспоминаний детства. Почему, спрашивал он себя, тратятся время, деньги и усилия людей на установление тождества уголовников? Почему цепляются за старые, грубые, несовершенные методы, когда естествознание установило, что можно безошибочно отличить одного человека от другого по размерам тела?..

Бертильон не знал, что еще за девятнадцать лет до него директор одной тюрьмы Стивене, ссылаясь на учение Квэтлэ, безуспешно предлагал измерять части тела всех взрослых преступников. При этом Стивене имел в виду следующие измерения: объем головы, длина ушей, длина стопы, рост и объем груди. Он был уверен, что полученные данные положат конец всяким ухищрениям с переодеванием, маскировкой, сменой имени и т. д.

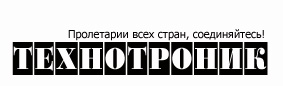

Бертильон вызвал удивление и насмешки других писарей, когда в конце июля стал сравнивать фотографии арестантов. Он сравнивал форму ушей или носов. Громкий смех вызвала его просьба разрешить ему обмерять регистрируемых заключенных. Ко всеобщей потехе, ему это разрешили. С мрачным ожесточением он в течение нескольких недель обмерил довольно большое количество арестованных: их рост, длину и объем головы, длину рук, пальцев, стоп. При этом он убедился, что размеры отдельных частей тела разных людей могут совпасть, но никогда не совпадут одновременно размеры четырех-пяти частей тела.

В середине августа Бертильон написал доклад, в котором доказывал возможность безошибочной идентификации преступников. Доклад адресовался Луи Андриё, занимавшему тогда пост префекта полиции Парижа. Никакого ответа автор доклада не получил.

Когда первого октября Бертильона перевели из помощников писаря в писари, он передал префекту второй доклад. В нем утверждалось: если вероятность совпадения роста людей представляет собой соотношение 4:1, то рост плюс еще одно измерение, например длина тела до пояса, уменьшает вероятность совпадения до 16:1. Если же сделать одиннадцать измерений и зафиксировать их в карточке уголовника, то возможность найти еще одного преступника с такими же данными составит 4 191 304 : 1, а при четырнадцати измерениях — 286 435 456:1. Выбор частей тела, которые можно подвергнуть измерению, очень велик: кроме роста человека можно измерить длину и ширину его головы, длину различных пальцев, длину предплечья, стоп. Все имеющиеся способы идентификации, доказывал он, поверхностны, ненадежны, порождают ошибки. Его же Тлетод дает абсолютную уверенность в успехе и исключает ошибки. Более того, он, Бертильон, разработал такую систему регистрации карточек с данными измерений преступников, которая позволяет за несколько минут установить, имеются ли данные об арестованном в картотеке.

Бертильон сослался на своего отца, который при систематизации антропологических измерений всегда различал три группы: большие, средние и мелкие. Очень просто, объяснял он дальше, разделить, например, 90 000 различных карточек так, что любую из них будет легко найти. Если на первом месте в ней обозначена длина головы и эти данные подразделены на большие, средние и мелкие, то каждая группа составит 30 000 карточек. Если на втором месте обозначена ширина головы, то, придерживаясь того же метода, получится уже девять групп по 10 000 карточек. При учете одиннадцати данных в картотечном ящичке окажется от трех до двадцати карточек.

Бертильон ждал ответа почти две недели. Затем наступил долгожданный день, когда префект вызвал его к себе. Бледный и взволнованный, горящий нетерпением, переступил Бертильон порог кабинета Луи Андриё и вынужден был пережить невиданное разочарование. Андриё был политиком из числа республиканцев, которого судьба случайно сделала префектом. Он никогда не интересовался ни статистикой, ни математикой и очень слабо разбирался в работе полиции. Так как сам он ничего не понял в докладе Бертильона, то Передал его Густаву Масе — шефу Сюрте. Тот был опытным работником с хорошими дедуктивными способностями, но питал отвращение ко всякого рода теоретикам и теориям. Он верил исключительно в интуицию и «фотографическую память» и поэтому, естественно, отклонил предложения Бертильона. В своем докладе на имя Андриё Масе писал, что полиция, мол, не место для экспериментов теоретиков. Андриё в такой позиции Масе нашел оправдание Своему собственному непониманию доклада Бертильона.

Префект встретил Бертильона историческими словами: «Бертильон? Я полагаю, вы — писарь двадцатого сорта и лишь восемь месяцев работаете у нас, не так ли? И вы уже хотите делать открытия? Ваш доклад — это же анекдот…».

Бертильон нерешительно ответил: «Господин префект, если вы разрешите…».

Андриё разрешил. Но Бертильон не умел вразумительно выражать свои мысли, особенно если волновался. Префект грубо прервал его и предупредил, чтобы тот больше не надоедал своими идеями, иначе его моментально уволят. Такое же предупреждение Андриё счел нужным сделать и отцу Бертильона.

Доктор Луи Адольф Бертильон пережил столько разочарований и горьких минут из-за сына, что вызвал его немедленно к себе и потребовал объяснений. С раздражением взял он в руки доклад сына. Но когда прочел, тут же успокоился. «Прости меня, я уже не надеялся, что ты сможешь найти себя. Но этот доклад —твой собственный путь. В нем примененная на практике наука. Это революция в полицейском деле. Я сам все объясню Андриё… Он должен понять… Должен…».

Уже на следующий день Луи Адольф Бертильон посетил префекта и попытался его переубедить. Напрасно. Тогда он убедил в ценности предложений своего сына депутата Густава Уббара, генерального секретаря казначейства. Уббар тщетно попытался воздействовать на Андриё. Того больше волновал собственный престиж, нежели суть дела. Но ведь Андриё не вечно же будет префектом… Опыт подсказывал, что ждать долго не придется.

Наставало утро криминалистики…

Бертильон даже не мог предположить, что в это же время где-то на краю земли еще два человека пытались разрешить ту же проблему, которую так неожиданно решил он сам.

Пятого августа 1877 года в Хугли (Индия) на кушетке своего служебного кабинета лежал служащий британской администрации Вильям Хершель и диктовал письмо. Хершель был еще относительно молод,— сорок четыре года,— но дизентерия и лихорадка измотали его. Он выглядел бледным и утомленным.

Свое письмо, адресованное генеральному инспектору тюрем Бенгалии, он диктовал тихим и слабым голосом: «С этим письмом я посылаю Вам свое описание нового метода идентификации личности. Она заключается в отпечатках указательного и среднего пальцев правой руки с использованием обычной штемпельной краски. Я проверял этот способ в течение нескольких месяцев на заключенных, а также при выплате пенсий и практически не столкнулся ни с какими трудностями. У всех лиц, получающих в Хугли официальный документ, берут отпечатки пальцев. Еще никто не противился этому. Я думаю, что можно положить конец всякому жульничеству при идентификации, если ввести этот способ повсюду. За последние двадцать лет я изготовил тысячи карточек с отпечатками пальцев и теперь почти всегда могу на их основе идентифицировать личность…».

И действительно, двадцать лет, а точнее девятнадцать, прошло с тех пор, как совсем еще молодым секретарем прибыл Хершель в высокогорный район Хугли и столкнулся здесь со странными отпечатками рук и пальцев, которые оставались на древесине, стекле и бумаге. Они представляли собой картину из своеобразных линий, изгибов, петель и завихрений. Хершель впоследствии и сам не мог сказать, почему и при каких обстоятельствах он обратил на это внимание. Может, он видел, как китайские торговцы, приезжавшие тогда в Бенгалию, при заключении сделок ставили на документах отпечаток большого пальца. А может быть, до него дошли сведения о китайском обычае, по которому разводы удостоверялись отпечатком руки мужа, у подкидышей в сиротских домах брали отпечатки пальцев? Во всяком случае еще в 1858 году Хершель потребовал от индийца Редьяра Конаи, поставлявшего ему материал для строительства дороги, удостоверить контракт отпечатком своих пальцев. Ему хотелось этой процедурой дать почувствовать индийцу ответственность за взятое на себя обязательство. Дело в том, что индиец, как и многие его земляки, часто забывал сроки поставок.

В то время, как Хершель диктовал письмо, рядом с ним лежала пожелтевшая записная книжка, на обложке которой стояла надпись: «Знаки руки». Эта книжка была заполнена отпечатками его собственных пальцев и пальцев многих индийцев, которые он систематически снимал в течение девятнадцати лет через определенные промежутки времени. С удивлением Хершель заметил, что отпечатки пальцев одного человека никогда не оказывались идентичными отпечаткам пальцев другого. Он научился различать их по рисунку и узнавал многих людей по «картинке их пальцевых отпечатков». В одном учебнике анатомии он вычитал, что они называются «папиллярными линиями», и перенял это название.

Пятнадцать лет Хершель выплачивал большому, с каждым годом увеличивающемуся количеству индийских солдат жалование, и это оказалось сложной проблемой, ему казалось, что все они на одно лицо, все похожи друг на друга, да и имена их часто повторялись. Бывали среди них и жулики, которые, получив деньги, снова приходили за ними, утверждая, что еще ничего не получали. А то посылали своих друзей или родственников, и тем удавалось снова получить жалование. Тогда Хершель, не умевший узнавать их, стал брать отпечатки двух пальцев как на список с именами, так и на квитанцию. Таким образом он получил возможность отличать истинных служащих от мнимых. Жульничеству был положен конец.

В последующие годы он пришел к выводу, что рисунок линий на пальцах не меняется ни через пять, ни через десять, ни через пятнадцать, ни через девятнадцать лет. Доказательством этому стала его записная книжка. Человек мог постареть, его лицо, фигура могли с годами измениться, но рисунок кончиков пальцев оставался неизменным. Хершель велел в тюрьме своего района прилагать к списку заключенных отпечатки их пальцев. Как бы невероятно это ни звучало, но был введен порядок, благодаря которому власти легко устанавливали, появлялись ли вместо осужденных подставные лица, доводилось ли новому осужденному уже стоять ранее перед судом.

Хершель стал осознавать будущее своего открытия. Мысленно он был уже в Англии, в Лондоне. Он закончил свое письмо следующим образом: «Я думаю, нет надобности объяснять, как необходима идентификация в тюрьмах. Отпечатки пальцев в любое время помогут установить, идентичен ли заключенный ранее осужденному судом. Нужно только взять отпечаток пальца и сравнить. Будьте так добры разрешить мне испробовать мой способ…». К письму он приложил собранные им за девятнадцать лет оттиски пальцев и заключил: «Очень прошу сберечь образцы отпечатков».

Через десять дней он получил ответ генерального инспектора тюрем. Письмо было любезным, но свидетельствовало лишь о том, что генеральный инспектор, зная о плохом состоянии здоровья Хершеля, принял его предложения за плод больной фантазии. Ответ поверг Хершеля в уныние и на несколько лет полностью парализовал его волю. Он не предпринимал больше никаких шагов в защиту своего открытия и жил только одной мечтой: вернуться на родину, в Англию, чтобы восстановить свое здоровье. В конце 1879 года Хершель отправился в путь.

Здесь мне придется говорить о необъяснимой внутренней логике истории или о поразительном совпадении.

В те годы, когда Вильям Хершель в Хугли писал свое важное, но не принесшее пользы письмо генеральному инспектору тюрем Бенгалии, в Токио, в больнице Дзукийи работал шотландский врач Генри Фулд. Он преподавал японским студентам физиологию. Фулд был полной противоположностью Хершелю: боевой и полный идей, но в то же время холеричный, раздражительный, эгоцентричный, упрямый до ограниченности. Никогда он не слышал ничего ни о Хершеле, ни о его экспериментах в Индии. Но когда в начале 1880 года Фулд посылал письмо в британский журнал «Природа» в Лондон, то в нем содержалось такое предложение: «Я рассматривал в 1879 году найденные в Японии черепки глиняных сосудов и обратил внимание на некоторые отпечатки пальцев, которые возникли, видимо, когда глина была еще мягкой. Сравнение их со вновь сделанными побудило меня заняться этой проблемой. Рисунок линий кожи не изменяется в течение всей жизни и может лучше фотографии служить средством идентификации».

Не известно, так ли Фулд познакомился с отпечатками пальцев, как он описал в своем письме, или иначе, но факт остается фактом: с 1879 по 1880 год он собрал большую коллекцию отпечатков пальцев и изучал различие папиллярных линий. Поначалу его интересовали только этнологические проблемы — имеются ли у разных народов различия в отпечатках папиллярных линий? Затем он занялся их наследственными особенностями. Но один случай натолкнул Фулда на мысль, которая с тех пор не покидала его. Вблизи его дома через побеленный забор перелез вор. Фулду, интерес которого к отпечаткам пальцев был известен, сказали, что на заборе остался след человеческих пальцев, измазанных .сажей. Пока Фулд изучал отпечаток, стало известно, что вор арестован. Врач попросил у японской полиции разрешения сделать отпечатки пальцев арестованного. Когда Фулд сравнил их с отпечатками пальцев на заборе, то они оказались различными. Так как отпечаток на заборе мог принадлежать только вору (убегая, тот споткнулся об остывшую жаровню), то Фулд сделал вывод, что задержан другой человек. И он был прав. Через несколько дней нашли настоящего вора. Фулд и на этот раз взял отпечатки пальцев. Они точно соответствовали отпечатку на заборе.

Богатая фантазия Фулда натолкнула его на мысль искать на месте каждого преступления отпечатки пальцев преступника. Идея получила свое воплощение, когда произошла вторая кража. На этот раз Фулда позвали на помощь. Он обнаружил на бокале отпечаток целой руки. Фулд сделал при этом вывод, что отпечаток можно оставить также и неокрашенной рукой, ибо потовые железы на кончиках пальцев имеют жировые выделения, которые делают отпечаток таким же четким, как сажа или краска. Но все же сначала не это было самым решающим. Решающую роль сыграла невероятная случайность. Во время своих ранних исследований отпечатков пальцев Фулд собирал их также у слуг в разных домах. Теперь он сравнил отпечатки пальцев на бокале с имеющимися в его коллекции. Один из них, принадлежащий слуге, совпал с отпечатком на бокале. Призванный к ответу слуга признался.

Теперь Фулд не сомневался, что открыл метод разоблачения преступников, который усовершенствует работу полиции во всем мире. Он и в самом деле обнаружил возможности использования отпечатков, о которых Хершель даже не помышлял. Весь свой опыт и все свои выводы Фулд изложил в письме, направленном в английский журнал «Природа». Он писал: «Если на месте преступления имеются отпечатки пальцев, то это может привести к установлению преступника. Я уже проверил это в двух случаях. В практике судебной медицины отпечатки пальцев найдут и другое применение. Если, например, от навеки замолчавшего трупа будут найдены только кисти рук. Если известны отпечатки пальцев данного лица, то они обладают большей доказательной силой, чем какая-нибудь родинка из грошового детектива… Можно снимать и хранить отпечатки пальцев всех судимых преступников. Если тот же преступник будет позднее арестован за новое преступление и назовет себя другим именем, то, сравнив отпечатки пальцев, можно будет установить его истинное имя… Рисунок папиллярных линий не изменяется в течение всей жизни и может поэтому лучше, чем фотография, служить идентификации».

Журнал «Природа» опубликовал письмо Фулда 28 октября 1880 года.

Спустя несколько дней Вильям Хершель (уже вернувшийся в Англию и постепенно выздоравливающий) читал доклад Фулда. Хершель тут же послал письмо в «Природу». Он сообщал, что еще за двадцать лет до Фулда собирал отпечатки пальцев и использовал их в различных случаях для идентификации. Лишь позиция его начальства и болезнь помешали ему сообщить об этом. Хершель не касался оригинальной идеи Фулда о роли отпечатков пальцев на месте преступления.

Для воинствующей натуры Фулда письмо Хершеля было вызовом человека, который хотел умалить его приоритет. Разве он виноват, что Хершель не обратился к общественности и махнул на все рукой? Только он, Фулд, обратил внимание всего мира на отпечатки пальцев. Он один без колебаний начал борьбу, о которой Хершель и не помышлял.

Фулд решил вернуться в Англию. Но прежде он отправил бесчисленное множество писем, чтобы познакомить со своими идеями знаменитых людей того времени и гарантировать себе приоритет. Он писал таким ученым, как Чарльз Дарвин. Он писал британскому министру внутренних дел, президенту лондонской полиции Эдмунду Гендерсону. Никто из видных лиц лондонской полиции не ответил ему. Лишь через одного знакомого в Лондоне он узнал, что в Скотланд-Ярде его считают жуликом. Тогда Фулд написал во Францию. Он писал префекту парижской полиции Луи Андриё. Фулд не знал, что Андриё меньше всего можно было вдохновить такими идеями. Еще меньше он мог предвидеть, что Андриё стоял на пороге отставки и что новый политикан Жан Камекасе уже был готов вступить на пост префекта Парижа, и при этом откроются двери для другой идеи идентификации, для другого человека, о существовании которого он и не подозревал,— для Альфонса Бертильона.

Если позднее когда-нибудь утверждали, что Жан Камекасе был дальновидным человеком, сразу уловившим идею Альфонса Бертильона, то это одна из легенд, которыми вымощен путь истории. Камекасе был таким же политиканом, как и Андриё. Как префект, он получил некоторую известность тем, что основал первые полицейские школы. Идеи же Бертильона он понимал ничуть нз лучше, чем его предшественник. До 1881 года, то есть до своего вступления на пост префекта, он никогда не слышал об этом писаре Первого бюро.

Тяжело болевший к этому времени доктор Луи Адольф Бертильон между тем боролся за осуществление идей своего сына. Он писал письма, слал телеграммы, действовал на префектуру через друзей. Но лишь в ноябре 1882 года одному из них, парижскому адвокату Эдгару Деманжу удалось убедить Камекасе не упустить случая прослыть новатором в подавлении преступности и испытать Бертильона. Тот вызвал писаря к себе. Изобретатель уже был подготовлен отцом, и все же Бертильон испытывал неловкость, которая омрачила первую встречу с новым префектом. Может быть, и на этот раз ничего бы не вышло, но Камекасе дал слово Деманжу, что поможет сыну Луи Адольфа Бертильона. Поэтому Камекасе заявил: «Хорошо, вы получите возможность проверить свои идеи. Со следующей недели мы для пробы введем ваш метод идентификации. Вы получите двух помощников. Я дам вам срок три месяца. Если за это время вы лишь с помощью своего метода распознаете преступника, имевшего судимость, то…».

Конечно, это был шанс, но шанс весьма шаткий. Ведь едва ли за три месяца могло случиться, чтобы один преступник был задержан, осужден, отбыл наказание, выпущен и снова арестован. Бертильон, конечно, отлично понимал, что только чрезвычайно счастливая случайность могла помочь ему выполнить условие Камекасе. Но он безропотно согласился на предложенные условия. Наверно, он правильно сделал, потому что Густав Масе пришел в ярость, услышав, что должен дать Бертильону двух писарей. Система Бертильона может оказаться действенной, заявил он, если измерения будут производиться самым надежным образом и самыми надежными людьми. Но нельзя же забывать о рутине, а также о невнимательности большинства служащих. В этом сказывалось глубокое недоверие практика к теоретику и ко всему, что называлось наукой. Но в его протесте была крупица истины, которая позднее дала о себе знать.

В зале, в котором Бертильон до сих пор работал, стали официально проводить измерения и регистрацию. Но в каких условиях! Его коллеги наблюдали за ним по-прежнему с усмешкой. Обоим писарям нельзя было доверять, потому что те никак не могли постичь смысла всего происходящего. Они пытались уклониться от мрачной и упорной педантичности, с которой Бертильон контролировал их. Конечно, они знали о враждебном отношении Масе ко всему происходящему, но слушались Бертильона, потому что боялись холодной ярости, с которой он набрасывался на них, как только замечал невнимательность.

Бертильон работал с каким-то остервенением. Он измерял, проверял, записывал. Каждый вечер спешил с результатами в маленькую квартирку, где с зимы 1881 года стал частым гостем. Квартирка принадлежала молодой австрийке Амелии Нотар, незаметной близорукой девушке, еле-еле зарабатывавшей себе на жизнь учительской работой. Из-за близорукости она и познакомилась с Бертильоном, попросив его однажды помочь ей перейти дорогу. А стеснительный, необщительный Бертильон быстро нашел контакт с такой же стеснительной и необщительной девушкой, преданно слушавшей изложение его идей.

Он не на столько доверял писарям, чтобы допустить их к составлению регистрационных карточек. Это делала Амелия Нотар. Она писала своим ровным почерком с утра до ночи. В начале января 1883 года картотека Бертильона насчитывала уже пятьсот, в середине января — тысячу, в начале февраля — около тысячи шестисот карточек. Система регистрации функционировала. Но что это давало?

С наступлением февраля пошел последний месяц испытательного срока. К пятнадцатому февраля картотека насчитывала тысячу восемьсот карточек. Но до сих пор еще не приводили ни одного заключенного, которого он уже однажды обмерял бы и мог узнать по своей карточке. Бертильон стал еще более раздражительным и еще больше страдал от сильной мигрени.

Семнадцатого до конца установленного срока оставалось лишь двенадцать дней. Двадцатого, незадолго до конца рабочего дня, Бертильон сам обмерял заключенного, который назвался Дюпоном. Заключенный был последним и шестым Дюпоном за этот день. С давних пор имя Дюпон служило любимым псевдонимом для мс слишком богатых фантазией уголовников. Бертильон измерял: длина Головы 157 миллиметров, ширина головы —156, средний палец — 114, мизинец — 89 миллиметров… В предыдущие дни он себя не раз Ловил на том, что черты лица заключенного казались ему знакомыми. Дрожащими руками он листал карточки в надежде найти наконец то, что было крайне необходимо. Каждый раз его подводила ненадежность глаз, против которой его системе и надлежало бороться.

Длина головы заключенного Дюпона относилась к категории «средний», что привело Бертильона в соответствующий отдел его картотеки. Ширина головы уменьшила число ящичков, где следовало искать, до девяти. Длина среднего пальца — еще до трех. Длина мизинца — до одного. Здесь было 50 карточек. Через несколько минут одну из них Бертильон держал в руках. Она содержала те же цифры, которые он сверял. Но фамилия человека, которому они принадлежали, была не Дюпон, а Мартин, которого арестовали пятнадцатого декабря 1882 года за кражу пустых бутылок.

Бертильон повернулся к арестованному. «Я вас уже раньше видел,— заявил он, едва сдерживая себя от волнения.— Вы были арестованы пятнадцатого декабря за кражу пустых бутылок. Тогда вы назвали себя Мартином…».

Несколько минут царило напряженное молчание. Полицейский, сопровождавший арестованного, растерялся. Тут арестант в раздражении закричал: «Ну и прекрасно! Ну и прекрасно, да, это был я!..»

Другие служащие, свидетели этой сцены, уставились на Бертильона. Тот взял себя в руки и ответил саркастическим взглядом. Не сказав ни слова, он пошел к своему письменному столу и составил доклад префекту. Затем запер картотеку и покинул бюро. На улице он сделал нечто для себя необычное — нанял извозчика и поехал к Амелии Нотар. Там нашло выход все внутреннее напряжение последних дней. Он сообщил девушке о своем триумфе. Затем поехал к отцу. То, что он сообщил, было последней радостью для больного. Через несколько дней отец Бертильона скончался.

Двадцать первого февраля парижские газеты опубликовали первые статьи по делу Дюпона-Мартина и сообщения о новой системе идентификации Бертильона. А через сутки Камекасе вызвал Бертильона и продлил срок его опытов на неопределенное время. Видимо, Деманж был прав: префект получил шанс прослыть новатором. Бертильона следовало поддержать. И ему дали отдельное помещение, где можно было без помех проводить обмеры, и еще несколько писарей в помощь. В остальном же все оставалось по-прежнему.

В марте Бертильону удалось идентифицировать еще одного заключенного, имевшего судимость. В следующие три месяца он идентифицировал еще шесть, в июле, августе и сентябре — пятнадцать, а до конца года — двадцать шесть заключенных, при идентификации которых старые методы и «фотографическая память» начисто отказали. К этому же времени число карточек регистратуры достигло 7336. Ни разу размеры регистрируемых не повторились.

Но успех Бертильона все еще оставался внутренним делом префектуры полиции. Правда, насмешники умолкли и встречали его с заметной предупредительностью. Но недоверие Бертильона было слишком глубоким. Он мстил теперь с еще большей холодностью и бесцеремонным сарказмом. Как и прежде, вел себя оскорбительно и резко. Зато к середине 1884 года писари были им так выдрессированы, что он мог доверить им обмеривание и заполнение карточек, получив таким образом свободное время для занятий новыми проблемами.

Снова он часами сидел за своим столом и колдовал над фотографиями тех же заключенных, которых обмерял. Их изготовляло расположенное на чердаке ателье полицейской префектуры. Бертильон приобрел свое собственное фотооборудование и стал фотографировать заключенных по-своему. Затем он разрезал фотографии и наклеивал десятки ушей, носов и глаз. С усердием муравья искал способ описания различных форм носов и ушей и составлял их списки. Например, нос описывался так: спинка носа в виде буквы 5, сплющенная спинка носа, смятая спинка носа, кривая спинка носа, сжатая левая или правая ноздря, толстая ноздря и т. д. У каждого заключенного он описывал также цвет глаз, различая внешнюю и внутреннюю зоны роговицы, их оттенки: желто-пигментирован, оранжевый, каштановый, серо-голубой… Ему хотелось дополнить свои карточки хорошими фотографиями и описаниями, которые позволили бы каждому полицейскому в самое короткое время хорошо представить себе внешность преступника и арестовать его, чтобы проконтролировать затем правильность ареста обмериванием. Бертильон разрабатывал такой способ фотографирования, который запечатлел бы неизменяемые или трудно изменяемые черты человеческого лица. Он пришел к выводу, что это наилучшим образом достигается при фотографировании в профиль.

За 1884 год он идентифицировал 300 лиц, имевших ранее судимость. Большую часть их никак нельзя было обнаружить старыми методами идентификации. Его же система функционировала безотказно.

Камекасе стал приводить к Бертильону политических деятелей и зарубежных гостей и знакомить их с методом его работы. В конце 1684 года у него появился англичанин Эдмунд Р. Спирмэн, который интересовался работой полиции и имел связи в британском Министерстве внутренних дел. Спирмэн очень заинтересовался новым способом, и Бертильон, потеряв свою замкнутость, стал все с большим энтузиазмом демонстрировать англичанину свою систему. Его посетил также директор управления французскими тюрьмами Эбер, быстро понявший возможности метода Бертильона. Спустя несколько дней он заявил французским журналистам, что намерен ввести метод Альфонса Бертильона в практику французских тюрем. Это вызвало поток вопросов о том, кто же такой этот Бертильон. На следующий день имя Бертильона появилось во всех больших парижских газетах: «Молодой французский ученый совершенствует идентификацию преступников!» «Французская полиция снова возглавляет прогресс во всем мире!» «Гениальный метод Бертильона!» За одну ночь Бертильон стал одним из великих представителей нации.

В 1885 году Камекасе ушел в отставку, и его место занял новый префект Граньон. Во всех тюрьмах Франции вводилась антропометрия, как Бертильон называл теперь свой метод. Граньон ненавидел Бертильона, но прекрасно понимал, что антропометрия означает революцию в полицейских делах, которую нельзя остановить. Поэтому он требовал введения системы Бертильона также в полицейских учреждениях провинций, заявлял о необходимости основать в Париже антропометрический центр, желательно в новом здании.

Но планам Граньона мешала неповоротливость управленческой бюрократии. Он вынужден был удовлетвориться тем, что вместо нового здания освободили несколько жалких помещений на чердаке Дворца юстиции. Зимой здесь было еще холоднее, а летом еще жарче, чем в старом помещении. Крошились потолки, опадала со стен краска, прогнил пол. На ремонт не было средств, но первого февраля Бертильон, произведенный в директора полицейской службы идентификации, въехал в свою новую резиденцию.

В день открытия здесь собрались представители министерств, палаты депутатов, сената, журналисты Парижа и провинции. Молча слушал Бертильон поздравительные речи. Сразу после последней речи, не поблагодарив никого и не попрощавшись, он исчез в своем кабинете — первом в его жизни собственном кабинете. На следующее утро парижские журналисты придумали новое слово, которое быстро вошло во французский, а также многие иностранные языки,— «бертильонаж». «Да здравствует бертильонаж,— писал Пьер Брюллер.— Да здравствует Альфонс Бертильон!».

Через несколько недель Бертильон потребовал в свое распоряжение фотоателье. Он получил его. Фотографы попытались возмутиться, когда он приказал им делать теперь два фотоснимка каждого заключенного — один в фас, другой в профиль и всегда с одного и того же расстояния, при одном положении головы и с одним и тем же освещением. Какое несправедливое требование для фотографа! Они считали себя представителями искусства, а не техниками. Но Бертильон заставил их повиноваться. Он сконструировал кресло, на котором можно было поворачивать заключенных для обоих снимков так, чтобы ошибки были исключены. Сразу же к карточкам измерений прикрепляли фотографии, изготовленные новым способом. Хотя его картотека уже насчитывала полмиллиона карточек, Бертильон сам пополнял их «описанием преступника словами». Вместе с новыми фотографиями весь этот «устный портрет» должен был создать точный портрет правонарушителя. Любая видимая примета головы имела теперь свое точное определение. Каждое из этих определений обозначалось буквой, и ряд таких букв составлял формулу, то есть совокупность характерных примет. Бертильон сразу же начал по-своему обучать подчиненных. Они должны были заучивать формулы тех или иных заключенных, которых они лично не знали, и затем отправляться в тюрьму Ла Сантэ на «парад арестантов», где и следовало определить, чья это формула. Благодаря учебе, организованной Бертильоном, они действительно узнавали большую часть заключенных. Точно так же, как когда-то Густав Масе отклонил бертильоновскую антропометрию, так и сейчас в Сюрте раздавались голоса критики. Устный портрет, мол, слишком сложная вещь, чтобы рядовой полицейский мог им воспользоваться. Но к этим голосам уже никто не прислушивался. Устный портрет незамедлительно вводился во французской полиции. К началу 1889 года слава Бертильона достигла своего апогея. Не хватало лишь какого-нибудь особого случая, чтобы его имя навсегда вошло в историю Франции.

Юрген ТОРВАЛЬД

(Продолжение следует).

Перевод с немецкого Н. КОЛДАЕВОЙ.

«Человек и закон»